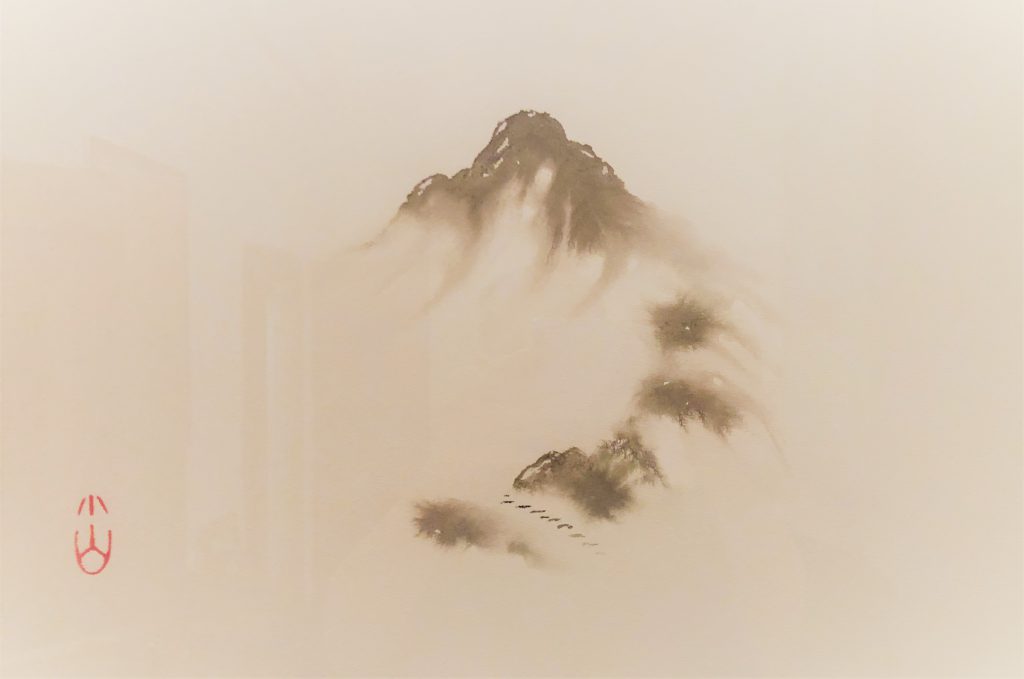

Ein einzigartiges Monument des Bodhisattva-Weges

Dagmar Doko Waskönig

Zuerst erschienen in Ausgabe 2/98 der „Lotusblätter“ (heute: „Buddhismus Aktuell“)

Dieser mit gewaltigen Steinmassen überbaute Hügel in Zentral-Java stellt einen ganz einzigartig gestalteten heiligen Ort dar. Man kann ihn typologisch wohl am ehesten als Terrassen-Stupa ansehen. Doch hat man damit noch keines der vielen Rätsel gelöst, die der Bau im Detail und als Ganzes betrachtet aufwirft.

Eine Unmenge von wissenschaftlichen Untersuchungen befasst sich mit ihm, ohne dass bis heute eine Gesamtdeutung der komplexen Konzeption gefunden wäre, die einmütig angenommen würde¹. Es bleibt faszinierend möglichen Deutungsversuchen nachzugehen. Solches Nachforschen wird den tiefen Eindruck, den dieses Monument auf empfängliche Menschen machen wird, keineswegs schmälern. Die Bewunderung für die geniale Lösung, mit der hier eigentlich Nicht-Darstellbares verkörpert wird, vermag das Emporsteigen in diese Welt der vielen Bodhisattvas und der hunderten von Buddhas noch vertiefend zu konzentrieren. „Der Borobudur“ weiterlesen